江戸時代の庶民は重労働にもかかわらず、現代のような深刻な栄養失調になることは少なかったと言われています。

その理由としては、主に以下の点が挙げられます。

江戸時代 重労働なのになぜ栄養失調にならなかった

豊富な炭水化物(米)の摂取:

- 江戸時代、特に江戸の庶民は白米を大量に摂取していました。成人男性で1日5合(約750g)もの米を食べることもあったとされています。これは現代の摂取量の約2倍にあたります。

- 米はエネルギー源として非常に効率が良く、重労働に必要なカロリーを十分に補給できていました。

- 地方では雑穀や玄米、かて飯(雑穀や野菜を混ぜて炊いたもの)も多く食べられていましたが、これらも炭水化物源として重要でした。

おかずと栄養の工夫:

- 基本的な食事は「一汁一菜(ご飯・味噌汁・漬物)」が中心でしたが、これに加えて様々な工夫がされていました。

発酵食品の利用:

- 味噌、醤油、漬物、納豆といった発酵食品が豊富に利用されていました。これらは栄養価を高めるだけでなく、腸内環境を整え、消化吸収を助ける役割も果たしていました。特にぬか漬けは、精米で失われるビタミンB1を補給する有効な手段でした。

リンク

季節の野菜や海藻、豆類:

- 近くで採れる季節の野菜や海藻、豆腐や味噌などの大豆製品が積極的に食卓に並びました。これらはビタミンやミネラル、食物繊維、タンパク質を補給する上で重要でした。

魚介類:

- 裕福な家庭では魚も食卓に上がりました。また、江戸前(東京湾)で獲れる魚介類も流通していました。

リンク

甘酒の活用:

- 甘酒は疲労回復に良い「飲む点滴」とも呼ばれ、アミノ酸やビタミンが多く含まれており、特に夏場のエネルギー補給として重宝されました。

外食産業の発展:

- 江戸後期には、蕎麦、天ぷら、寿司、うなぎなどの屋台や外食店が発達し、手軽に食事を済ませることができました。特にうなぎや天ぷらは、高カロリーでスタミナ源として労働者に人気がありました。

リンク

「脚気(かっけ)」の流行と対策:

- 一方で、白米を大量に摂取したことで、精米によって失われるビタミンB1の不足による「脚気」が、特に江戸の町人や武士の間で「江戸患い」として流行しました。しかし、地方に戻って雑穀などを食べると治ることから、当時の人々は経験的にその原因を察し、ぬか漬けや蕎麦など、ビタミンB1を補給できる食品が好んで食べられるようになりました。これは、知識としては栄養失調という認識がなくても、経験的に食のバランスを補っていたと言えます。

このように、江戸時代の庶民は、限られた食材の中で、米を主食として十分なカロリーを確保し、発酵食品や旬の野菜、海藻などを上手に取り入れることで、重労働に必要な栄養を摂取していたと考えられます。

脚気のような特定の栄養素不足は問題となりましたが、全体的な栄養失調は現代ほど深刻ではなかったと言えるでしょう。

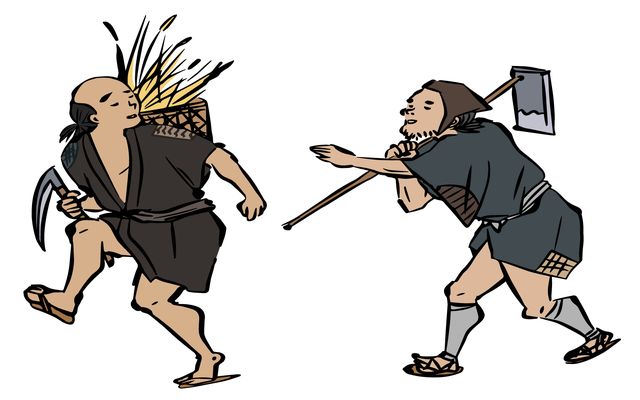

江戸時代と現代人の体力の違い

江戸時代の人々と現代の人々とでは、生活様式や食生活が大きく異なるため、体力にも顕著な違いが見られます。

一般的に、江戸時代の人々の方が現代人よりもはるかに高い身体能力と持久力を持っていたと考えられています。

以下に主な違いをまとめます。

江戸時代の人々の体力

驚異的なスタミナ・持久力:

- 飛脚は江戸から大阪(約600km)を3日で走破したという記録があり、これは現代のトップアスリートでも困難なレベルです。

- 一般的な庶民でも1日に10里(約40km)を平気で歩くことができたとされています。これは現代人の数倍(概ね7倍前後)のスタミナ・持久力に相当するという見方もあります。

- これらの能力は、移動手段が徒歩中心であったこと、生活の中で常に身体を動かす必要があったことに起因します。

筋力:

- 明治期の写真には、小柄な女性が米俵5俵(300kg)を担いで歩いている姿が残されており、日常生活の中で非常に高い筋力を持っていたことが伺えます。これは筋トレによるものではなく、日々の労働を通して自然と身についたものです。

身体操作能力:

- 古武術の考え方にも通じる「てこの原理」などを用いた効率的な身体の使い方を習得しており、無駄な力を使わずに重いものを運んだり、速く移動したりすることができました。裸足で歩くことが多かったため、自然と足先(母指球付近)で着地し、一歩が伸びる歩き方をしていたという指摘もあります。

食生活:

- 現代人の約2倍にあたる1日約450~600gの米を摂取しており、高炭水化物、低タンパク質、低脂肪の食事でした。これにより、活動に必要なエネルギーを効率的に摂取していました。飢饉時を除けば、現代人の2倍以上のエネルギーを摂取していたという分析もあります。

現代人の体力

低下傾向にある運動能力:

- スポーツ庁の調査によると、小学生・中学生の体力合計点が3年連続で低下しており、特に持久走のタイムの低下が著しいとされています。

- 50m走やソフトボール投げの平均値も30年前と比べて低下しています。

- 靴紐を結べない、スキップができないなど、自分の身体を操作する能力の低下も指摘されています。

運動不足の常態化:

- 生活が便利になり、歩いたり体を動かしたりする機会が減少しています。

- テレビ、スマートフォン、ゲーム機などの「スクリーンタイム」の増加が運動不足の大きな要因とされています。これにより、筋力低下や身体能力の低下が懸念されています。

生活習慣病のリスク増大:

- 運動不足は肥満の増加、生活習慣病のリスクを高めます。

- 姿勢の悪化(スマホ首など)も現代人に多く見られます。

食生活:

- 低炭水化物、高タンパク質、高脂肪の食事傾向にあり、江戸時代とは対照的です。

- 食の多様性は高まったものの、効率重視の結果、食の内容が均質化しているという見方もあります。

さいごに

江戸時代の人々は、生活がそのまま運動であり、日々の労働や移動を通して自然と高い身体能力と持久力を培っていました。

一方、現代人は生活の利便化が進み、意識的に運動する機会が減った結果、体力・運動能力の低下が顕著になっています。

これは、現代人が江戸時代の人々に比べて劣っているという単純な話ではなく、社会構造や生活様式の変化が身体能力に与える影響として捉えることができると思います。

コメント